面識のない亡き夫の認知した子と、遺産分割協議を成立させた事例

ご相談者様の状況

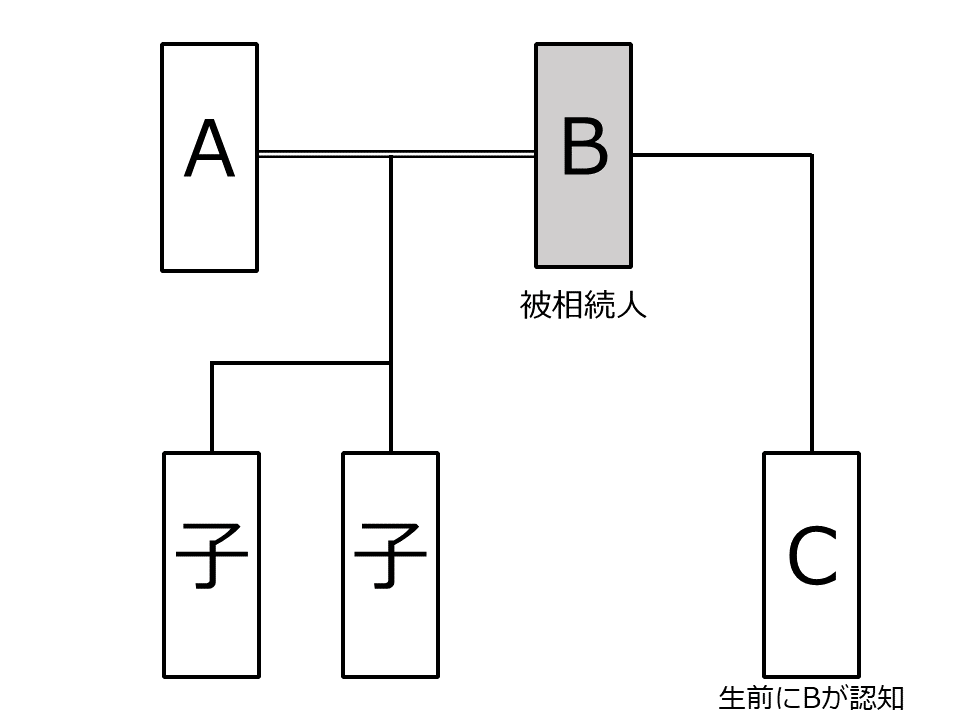

- 相談者:Aさん

- 被相続人:Bさん(Aさんの配偶者)

- 相続人:Aさん、子2人、Cさん(Bさんが認知した子)

事案の概要

依頼者Aさんは、配偶者Bさんを病気で亡くし、区役所で戸籍謄本を取得したところ、Bさんが生前に認知した子Cさんがいると知りました。

Aさんは、遺産分割をどのように進めていけばよいのか不安に感じ、弊所へ相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

まず、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が法定相続人になります。

本件の場合、法定相続分は、配偶者であるAさんが2分の1、AさんとBさんの間に子2人と、Bさんが認知した子Cさんがおり、子3人がそれぞれ6分の1となります。

弁護士は、受任後すぐに、Cさんの戸籍謄本、戸籍の附票を取得し、Cさんの氏名や年齢、住所を調べました。

その結果、Cさんは中学生であることがわかり、未成年者であるため、Cさんの法定代理人であるDさんに通知を送りました。

Dさんには、Bさんが亡くなり、Cさんが相続人であること、およびBさんに資産よりも多くの債務があることを伝え、相続放棄をしてもらえるようにお願いしました。

その後、Dさんから、遺産に関する資料の開示を求められたため、資料の提示をし、Bさんに資産よりも負債が多いことを丁寧に説明したところ、相続放棄をしてもらえました。

相続放棄をしてもらった後は、Aさんと、AさんとBさんの子2人で遺産分割協議書を作成しました。

子2人のうち1人は未成年者であったため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行い、Aさんの親族に特別代理人になってもらい、遺産分割協議を無事に完了することができました。

所感

被相続人が亡くなった後に、戸籍謄本を取得して初めて、把握していなかった相続人がいることに気づく場合があります。

面識が全くない状況であることも多い中で、遺産分割協議をする必要がありますから、相続人同士のみでは冷静な話し合いが難しい場合も多くあります。

面識が全くないような場合には、話し合いの開始時から、弁護士に依頼をし、冷静に話し合いを進めることで、より良い解決ができる場合も多くあります。

本件では、弁護士が話し合いの開始時から、話し合いの代理をすることで、冷静に話し合いを進めることで、解決に至ることができました。

解決までに要した期間

約10か月